Certes difficile, à cause des trous et des cabosses, la faute à la pente, la faute à la montagne, la faute à la tectonique des plaques, si vous tenez à remonter jusqu’au Mézoïque, mais on va pas grimper si haut puisqu’il est question de descendre chez nous.

Difficile, donc, le chemin, mais pas compliqué puisqu’il a le mérite d’être seul, comme un fils unique qui casse ses jouets, déjà deux roues esquintées en quatre mois - le garagiste a dit Les anciens propriétaires y ont laissé trois voitures… Il a fait un geste vague. On n’a pas su s’il voulait parler de leur conduite ou du mauvais état de la piste. Son petit sourire laissait peu de doute : la connerie était déjà faite, demi-tour impossible. On était passé devant le notaire, maintenant fallait assumer les cocos.

Ca m’a rappelé U Turn avec Sean Penn, dans le rôle de Bobby. Détail intéressant, le film a pour sous titre Ici commence l’enfer. Pour ceux qui connaîtraient pas : Bobby est coincé au milieu du désert, aux mains d'une salope à gros seins du nom de Grace, jouée par Jennifer Lopez. Le spectateur jubile, il sent bien que derrière les gros seins y a un paquet d’emmerdes. Comme lui, le garagiste se marre. Il rit, du cambouis plein les dents, de nous voir au milieu de nulle part, un paquet d’emmerdements sur les bras. Le malheur des uns fait jouir les autres, c’est bien connu. Vous chantiez, vous chantiez, et bien dansez maintenant, nous jettent au visage ses incisives noires.

Les cigales, c’est nous : le cow boy et la petite fille.

Les cigales, c’est nous : le cow boy et la petite fille.

Le jour où on a vu l’annonce, on a appelé, pris la bagnole, et roulé jusqu’au chemin, excités comme des puces ou des puceaux devant une vitrine de lingerie, c'est selon, je vous laisse le choix. Et puis on a descendu, descendu et glou et glouglouglou, comme la pluie dévale aujourd’hui la pente, à l’heure où j’écris, venant cogner contre la porte.

Premier rendez-vous. Juin 2014.

Le cow boy et la petite fille ouvrent grand la bouche. Du vert, rien que du vert, et la tâche bleue de l’eau dans l’herbe comme une claque de fraîcheur à te faire éclater les poumons, sans parler du cri du faucon au-dessus de la tête. Ils l’ont aimée tout de suite cette maison, comme une poitrine abondante, sans penser que derrière le décolleté de la Portoricaine, il y avait peut-être la sale gueule de Nick Nolte qui attendait avec son couteau.

- Aussi cons que Bobby, ces jeunes...

Voilà ce que pense sûrement le garagiste, qui n’est pas loin d’avoir raison. A la différence près que dans notre western, y a pas de loches mais un sacré cul de sac, avec nous au fond, comme trois poireaux ballotés à l’intérieur du plastique, petite famille secouée dans la C3, tellement de cailloux que la pulpe ne retombe jamais en bas.

C’est bon l’Orangina, ça pétille: l'eau, l'air, la vie, dans le bocal.

Ils l'ont bien cherchée, la petite fille et le cow boy, l'effervescence.

Pour être honnête, je les aime bien ces bulles, soubresauts de ferraille, quand les amortisseurs de la Picasso hoquètent. Avec ses creux, le chemin de l’école prend des saveurs buissonnières. Et que je te cogne l’épaule, attention le dos, eh, gaffe, y a une grosse pierre qui a roulé pendant la nuit, poussées par un sabot - cerf ou sanglier ? on cherche sa trace à la lisière du bois, avant de sortir en râlant, jeter le caillou dans le ravin. Généreux dans ses accidents, le chemin devient, par métonymie, voyage.

- Sur les chemins, que t’est-il arrivé ? demande Molière dans L’Amphitryon.

C’est la petite fille qui va répondre, Jean-Baptiste.

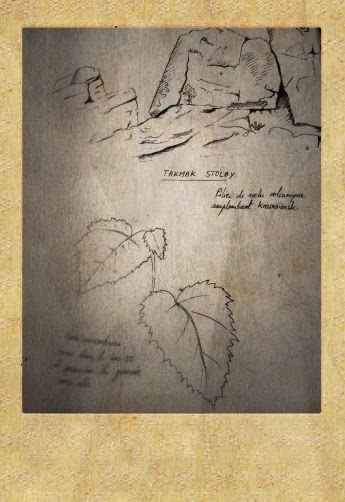

Pour elle, chaque matin a le goût un peu salé de la mer, ruban de hasard. Le jour se lève en même temps qu’elle prend le volant et la piste vie, note l’anacoluthe. C’est ensuite un dessin-animé aux couleurs mouvantes : terre rouillée les jours de novembre, vermeil dans les lueurs de beau temps, quand le brouillard ne pétrifie pas la voiture en cocon. Quelle que soit la palette, après le remblai, c’est toujours le même géant qui apparaît, grandiose et grandiloquent, rocs tantôt roses ou noirs de la face nord du Pic de Bure. A chaque fois la poitrine de la petite fille se soulève, intimidée, presque amoureuse.

La nuit c’est une autre affaire. La merdeuse a peur du noir. Pire encore quand il est éclairé par les phares. Pourtant, elle le sait bien : c’est à la lumière des phrases que vivent les fantômes. Pas dans les phares des voitures. Alors elle balaie ces vilaines ombres d’un coup d'essuie-glace et pense au Père-Noël. C’est bientôt décembre, trépignement. Elle l’attend, comme un cadeau au pied du sapin, ce matin où la sente deviendra voie lactée, quand la neige aura enrobé la terre de crème, queue d’hermine à travers champs.

Chaque matin la petite fille, roule, roule, roule, comme pierre qui mousse et le lichen s’agrippe à sa chevelure, appel de la forêt. Mais non, Jack, elle peut pas te rejoindre, elle a cours avec les troisièmes C.

Pour être présentable devant eux, en haut du chemin, elle enlève le lichen de ses mèches, remet de l’ordre dans son esprit ensauvagé et s’engage, soudain vieillie de trente ans, dans la Basse rue, goudronnée, là où les chimères se cognent au bitume. Vite la cloche va sonner, faut accélérer. Elle passe la quatrième. Toute sa vie la petite est arrivée en retard. Elle a bien essayé de l’expliquer à la principale.

- Avant, c’était à cause de mes parents. A Marseille, de la RTM… Ici c’est plus compliqué, je sais pas si vous pouvez comprendre… le chemin de traverse, Jack London, les lichens sauvages…

L’autre la regarde, éberluée.

- C’est pas une maladie, ça. Vous avez un rhume, une angine, un pneu crevé, enfin, une bonne excuse ?

Elle se creuse la tête, la petite-fille. Un jour elle aura le cran de lui dire qu’elle n’a pas besoin d’excuse, qu’elle a juste envie de faire demi tour.

Alors fonce gamine, il est encore temps, t’as de l’avance sur Sean Penn, ta voiture n’est pas en panne.

Pour les autres épisodes, c'est ici: